熱門論文

最新論文

套作條件下田間配置對不同株型小麥生長動態及產量的影響

發布時間:2022-02-13 11:24

引言

根據自然資源條件和小麥產業發展特點,將我國主要小麥產區劃分為黃淮海、長江中下游、西南、西北和東北5個優勢區。而四川、貴州、云南、重慶等屬于西南麥區的省市人多地少,丘陵、山區旱地面積比重大,復種程度高,是我國南方典型的旱作多熟農業區。近年西南小麥種植面積穩定在230萬hm2左右,其中四川約占65% [1] 。

四川小麥播種面積的85%以上分布在丘陵,以套作為主,常見的模式為麥/玉/豆、麥/玉/苕、麥/棉等[2]。近年來,以2m開廂的“麥/玉/豆”種植模式(俗稱“雙三0”,即2m開廂、小麥幅占1m,種5行,預留1m翌年3月種2行玉米,小麥收后在小麥幅種3行大豆)具有高產、優質、高效、生態等優點,2007、2008和2009年被列為全國農業部主推技術[2]。該技術自2003年開始在四川省示范推廣以來,在我國南方丘陵地區發展十分迅速,面積逐年增加,正在成為我國南方多熟制地區推進現代農業發展的一項新型實用技術[3]。然而四川小麥生育期間日照時數少,溫度高,濕度大。該“雙三0”套作模式下,五行配置下的小麥內部通風透光能力弱,葉片容易早衰,花后干物質積累量減少,較大地限制了套作小麥的產量水平。近年來,大小行距配置被證實內行田間通風透光條件大大改善,產量三要素協調發展,有利于抗倒伏、抗早衰、提高產量[4-8]。故本試驗以此為背景,在“雙三0”套作模式下,設置三種小麥株型和四種小麥播種行數與行距變換的田間配置方式,從生長發育動態及產量的角度來研究適合“雙三0”套作模式小麥株型及田間配置方式。其研究結果可以為南方套作小麥栽培制度的改進提供理論依據。

1 材料與方法

1.1試驗基本情況

試驗于2010年11月3日至2011年5月16日在四川仁壽縣踏水村進行。試驗地土壤肥力中等,pH為7.73,有機質為1.24%,堿解氮為87.90 mg/ kg,有效磷為5.95 mg/kg,有效鉀為59.57 mg/kg。供實驗材料為川麥42(半緊湊,大穗型)、綿麥37(松散,分蘗型)、川農27(緊湊,協調型)三種小麥株型品種。

1.2試驗設計

該試驗于11月3日用人力播種機播種,運用兩因素的裂區設計的方法,主區設計為三種不同株型的小麥品種,即川麥42(半緊湊,大穗型)、綿麥37(松散,分蘗型)、川農27(緊湊型,協調型)三種,副區為四種機播行數和行距變換的田間配置方式(詳見表1)。小麥采用“麥∕玉”套作的中廂模式種植,即兩米開廂,預留一米次年種植玉米。小麥同時,每個處理的小麥基本苗都控制在150×104/hm2,苗期進行人工勻苗控苗。小區面積14m2,做三次重復。小麥每公頃施用氮肥135kg純氮,過磷酸鈣(P2O5 17%)450kg ,氯化鉀(K2O 52%)150kg,氮肥按底:苗=7:3施用,磷鉀肥全作底肥一次施入。其它栽培措施與一般大田生產相同。

表1 主區副區因素設計

主 區 A1 川麥42

A2 綿麥37

A3 川農27

副 區 B1 3行,行距40cm+40cm

B2 4行,行距20cm+20cm+20cm

B3 4行,行距20cm+40cm+20cm

B4 5行,行距20 cm +20 cm +20 cm +20cm

1.3測定項目與方法

1.3.1 莖蘗動態

每小區框定1m2 ,苗期從定基本苗開始每隔7天分行調查莖蘗總數,另外拔節期、孕穗期及成熟期按生育時期調查。

1.3.2干物質積累

于拔節期、孕穗期、開花期、成熟期平均取樣法分行取樣,將測形態指標的植株裝于牛皮紙在105℃ 殺青1h,然后將溫度調至70 ℃烘干至恒重,用千分之一天平稱量。

1.3.3 葉面積指數

于拔節期、孕穗期、灌漿中期、成熟期分行取樣,用干重法測定,三個小麥品種分別選取10株,將全株葉片摘下用葉面積儀測定葉面積,再將葉片殺青烘干后作為樣品。

1.3.4有效穗、穗粒數、千粒重及產量

分行調查框定的1m2有效穗數,分行連續采取30個麥穗調查穗粒數、千粒重,剩余的裝入網袋分行計產。

1.3.5數據整理

數據經excel整理后,用DPS軟件進行相應統計分析。

2 結果與分析

2.1品種類型與田間配置對小麥生長動態的影響

2.1.1對小麥莖蘗動態的影響

從圖1可以看出,在基本苗一致的條件下,不同配置方式下,群體莖蘗數出現先增后減的趨勢,三種株型結構的小麥均在1月12日達到最高苗,在11月28日至12月14日小麥莖蘗分化的增長率較高,而在后期出現明顯的消亡趨勢,最終三個品種的小麥莖蘗分化數下降到幾乎趨于一致的水平。綿麥37的分蘗能力最強,苗期的莖蘗數均高于其他

圖1 套作條件下田間配置對不同品種小麥莖蘗動態影響

兩個品種,且在B4的配置方式表現最為突出,但最后以B1配置方式下的最終莖蘗成穗率最高,達到53.2%。同時,田間配置對綿麥37和川麥42的分蘗能力影響不大,各種配置條件下沒有表現出明顯差異。但配置方式顯著影響對川農27分蘗能力。川農27在B2的配置條件下的莖蘗分化受到較大的制約,分蘗能力大大減弱,從11月28日到1月12日莖蘗數都遠遠低于其他兩個品種;另外,在B1和B3配置下川農27的分蘗能力優于B4。總體來看,在套作條件下,綿麥37作為分蘗型株型品種,最適合的配置方式是B1,B1有效遏制了苗期無效分蘗的發生,莖蘗成穗率最高。川農27在B3配置下,苗期分蘗能力增強,有效群體增大,后期有效穗數最高。但不同配置方式對川麥42 的影響較小,在B2配置下群體數量稍低。

2.1.2對小麥的干物質積累狀況影響

從表2可以看出,川農27、綿麥37和川麥42三個株型品種而整個生育時期中的干物質積累量均是一個逐漸遞增的過程。通過方差分析得出,在開花期以前,影響干物質積累的主要因素是株型品種,而開花期及開花期以后的生育期內,田間配置方式成為了

表2 套作條件下田間配置對不同品種小麥干物質積累的影響

品種類型 田間配置 干物質積累量/kg.hm-2

拔節期 孕穗期 開花期 乳熟期 成熟期

川麥42(A1) B1 1658.9 5864.2 8432.5a 11067.9Ba 12040.6Aa

B2 1795.1 5141.9 7470.7Cb 9635.5Cb 9569.2Bb

B3 2137.7 5191.7 8377.4Ba 10370.7BCab 11583.5Aa

B4 2019.9 5737.3 7753.9BCab 11231.9a 12519.3Aa

綿麥37(A2) B1 1426.6 4438.8 7655.1ABCa 10670.9ABa 11939.8Aa

B2 1483.0 4425.3 6662.7BDb 9125.1Bb 9714.9Bb

B3 1226.6 4932.5 7773.4ABa 10972.2Aa 12497.2Aa

B4 1479.0 4607.5 8072.6Aa 10118.4ABa 12445.6Aa

川農27(A3) B1 1777.9 5902.2Aa 8019.2Aa 9558.3Aa 10629.3Aa

B2 1550.7 4424.2Bb 6275.1Bb 7559.7Bb 8693.0Bb

B3 1917.0 5769.1Aa 7948.2Aa 10161.1Aa 10991.3Aa

B4 1860.1 5644.2ABa 7766.9Aa 9528.6Aa 10223.3ABa

A1 1902.9a 5483.8a 8008.6 10576.5 11428.2a

A2 1403.8b 5434.9a 7540.9 10221.6 11649.4a

A3 1776.4a 4601.0b 7502.3 9201.9 10134.2b

B1 1621.1 5401.7a 8035.6a 10432.4a 11536.6a

B2 1609.6 4663.8b 6802.8b 8773.4b 9325.7b

B3 1760.4 5297.8ab 8033.0a 10501.3a 11690.7a

B4 1786.3 5329.6a 7864.5a 10293.0a 11729.4a

注:不同的小寫字母和大寫字母分別表示5%的顯著水平和1%的極顯著水平

影響干物質積累的主要因素,同時分析發現,株型品種和田間配置方式對干物質積累的影響都達到了顯著水平。眾觀三個株型品種,川麥42在成熟期以前的干物質積累量一直是三個株型品種中的最大值,而川農27在拔節期以后的干物質積累量一直處于三者中最小值。通過比較4種不同的配置方式得到,5個測定的生育時期中,B2配置下的干物質積累量最低。在開花期到成熟期,川麥42和綿麥37的4種配置方式的干物質積累量均出現了顯著的差異。而川農27的4種配置下的干物質積累從孕穗期開始就差異顯著了。綜上所述,川農27的干物質積累量顯著低與其他兩個品種,且B2配置下干物質積累量也顯著低于其他配置,而其余三種配置差異不顯著。

2.1.3對小麥葉面積指數的影響

從表3可以看出,川農27、綿麥37、川麥42三種株型的小麥以及4種配置方式的最大葉面積指數都出現在孕穗期,它們的變化趨勢都是呈先增大,后減小的拋物線趨勢。經比較得出,株型品種對葉面積指數是具有顯著的影響的,三種株型品種中,綿麥37拔節期的4種配置方式下的葉面積指數差異不大,但在孕穗期達到最大值后的下降過程中,三個株型品種比較后發現,綿麥37一直是三者中的最大值,說明該株型品種在后期干物質的合成擁有明顯優勢。同時,田間配置對葉面積指數的影響也達到了顯著水平,在4種配置方式下,在B1條件下的葉片變黃退化速度最慢,其次為B3配置水平,隨后為B4配置水平,B1配置下的葉面積指數在孕穗期及以后的生育時期中都是顯著高于B2水平的,且在開花期達到極顯著水平。而川麥42在B1、B3和B4的水平下,葉面積指數的差異不大,均居于較有利地位,且在葉面積指數處于開花期時,是極顯著高于B2水平的,為花后干物質的積累提供了有利條件。川農27在4個時期內,4種配置均表現出顯著差異,它的最適配置方式是在B3的水條件下得到的,B2仍是最不合適的配置方式。所以,總的來說,綿麥37的最佳配置方式是B1,而 B1、B3或B4三種配置方式川麥42都可以選擇,對川農27而言 ,選擇B3配置較為有利。

表3 套作條件下田間配置對不同品種小麥葉面積指數的影響

品種類型 田間配置 葉面積指數

拔節期 孕穗期 開花期 乳熟期

川麥42(A1) B1 2.7b 5.4a 4.5Aa 2.6

B2 2.9ab 4.7ab 3.8Bb 2.4

B3 3.4a 4.3b 4.4Aa 2.4

B4 3.1ab 4.8ab 4.1ABab 2.5

綿麥37(A2) B1 2.6 5.3a 4.7Aa 3.5Aa

B2 2.6 4.7ac 3.8Bb 2.8Bb

B3 2.2 5.3a 4.5Aa 3.4Aa

B4 2.8 5.3ab 4.6Aa 3.1ABab

川農27(A3) B1 2.5ab 4.8a 3.8Aa 2.2ab

B2 2.2b 3.8b 3.0Bb 1.9b

B3 2.9a 4.7a 3.9Aa 2.4a

B4 2.7ab 4.5ab 3.8Aa 2.3ab

A1 3.1Aa 4.8ab 4.2ABa 2.5b

A2 2.5Bb 5.2a 4.4Aa 3.2a

A3 2.6Bb 4.5b 3.6Bb 2.2b

B1 2.6 5.1a 4.3Aa 2.8a

B2 2.6 4.4b 3.5Bb 2.3b

B3 2.9 4.8ab 4.3Aa 2.8a

B4 2.9 4.9ab 4.2Aa 2.6ab

注:不同的小寫字母和大寫字母分別表示5%的顯著水平和1%的極顯著水平

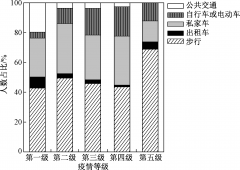

2.1.4株型與田間配置對小麥產量及產量構成因素的影響

從表4分析得出,株型品種和田間配置以及兩者間的交互作用對產量起到了顯著的影響作用,川農27、綿麥37、川麥42三種株型品種的小麥的產量從高到低依次為:川麥42>綿麥37>川農27,其中,川農27的產量水平比前兩個品種的產量水平低了7%-8%左右,但差異都不大,未達到顯著水平。4種配置比較后得出,在B1條件下的產量最大,B3、B4與B1的差異也不大,但這三種方式都顯著高于B2的配置水平。通過方差分析得出,田間配置對有效穗的影響是極顯著的,對千粒重的影響達到顯著水平,但對穗粒數的影響不明顯。株型品種對有效穗也存在顯著影響,對穗粒數和千粒重的影響是極顯著的,同時,株型品種和田間配置的交互作用對有效穗和千粒重也存在顯著影響。川麥42作為大穗型株型品種,其千粒重是三個株型品種中最大的,且顯著高于其它兩個品種,而它在B1配置下的有效穗和實際產量皆處于最大值,且都極顯著高于B2水平。綿麥37的較適配置方式也是B1,在B1配置下的有效穗和千粒重均得到最大,且B1處理水平下千粒重也得到顯著提高,B1條件下的有效穗也是極顯著大于B2水平。川農27的產量在B1、B3、B4條件下的差異都不大,但都顯著高于B2水平,作為協調型株型品種,產量構成的三因素是協調的。綜合比較得出,川麥42和綿麥37最適配置方式是B1,而川農27在B1、B3、B4三種配置下均可。

表4 套作條件下田間配置對不同品種小麥產量的影響

品種類型 田間配置 有效穗萬/hm2 穗粒數/粒 千粒重/g 實際產量

/kg﹒hm-2

川麥42(A1) B1 267.5Aa 40.9 47.266b 4704.1Aa

B2 225.0Bb 41.2 47.208b 3740.7Bc

B3 252.8Aa 41.8 49.0613a 4356.5Ab

B4 261.5Aa 42.1 47.700ab 4378.3Ab

綿麥37(A2) B1 264.3Aa 46.2 45.211a 4590.1Aa

B2 216.7Bb 45.3 45.169a 3403.8Bb

B3 262.0Aa 45.0 44.095ab 4483.9Aa

B4 256.7Aa 46.4 43.017b 4436.5Aa

川農27(A3) B1 253.3Aa 45.8 43.891b 4242.2Aa

B2 194.5Bb 43.8 45.884a 3241.3Bb

B3 267.2Aa 44.8 44.192ab 4166.8Aa

B4 243.0Aa 44.0 44.039ab 4161.2Aa

A1 251.7 41.5b 47.809a 4295.0

A2 249.9 45.7a 44.373b 4228.6

A3 239.5 44.6a 44.502b 3952.9

B1 261.7a 44.3 45.456ab 4512.1a

B2 212.1b 43.4 45.729ab 3461.9b

B3 260.7a 43.9 46.141a 4335.7a

B4 253.7a 44.2 44.919b 4325.9a

注:不同的小寫字母和大寫字母分別表示5%的顯著水平和1%的極顯著水平

3 討論與結論

3.1 株型與田間配置對小麥生長動態的影響

小麥株型與產量息息相關,這是因為株型是影響作物群體光分布和光合特性的重要因素[9-10],因而對小麥株型的研究,歷來受到人們的重視。研究結果表明,大穗型的川麥42在B1、B3、和B4的配置下表現出的生長動態相關指標差異都不大,但在B2條件下得到的相關指標都相對偏低,這主要是由于在基本苗一致的情況下,B2配置水平減小了小麥的播種面積,從而使播種密度增大了,增大了種內競爭,群體變差[11],從而不利于產量的提高。分蘗型的綿麥37在B1條件下的生長形式最好,主要是因為在B1條件下,小麥的播種行距增大了一倍,從而改善了行內田間通風透光條件,為莖蘗分化提供了有利條件,減少了種內的競爭,降低部分分蘗退化造成的營養浪費。前期研究表明,合理的群體結構,光分布也趨向合理,從而使葉片功能得到最大限度的發揮,小麥行間透光率反應了小麥基部的受光狀況,同時也是小麥冠層截獲光線能力的表現,而透光率大小及位置與小麥長勢有關[12] 。本實驗研究表明,較大的行距配置提高了綿麥37的葉面積指數,且花后綠葉面積下降速率較慢,為干物質的合成與積累打下基礎,與前人研究結果一致[13]。川農27的株型緊湊,在B3配置下,利用寬窄的配置方式提高了群體質量,通風透光條件大大改善,產量三要素協調發展,產量增加,與前人的研究結論相吻合[4-8]。但其在B2水平下表現最差,主要原因是在苗期川農27的分蘗能力顯著降低,導致群體數量較其他處理顯著減少,同時在生長發育后期群體生長也沒有表現出明顯的優勢造成的。大穗型的川麥42 在B1條件下的干物質積累最大,為后期花后積累奠定了良好基礎,所以最適配置方式是B1。所以,川農27在B1、B3、B4配置下對生長動態的影響均較為有利,綿麥37和川麥42較適合B1的配置方式。

3.2株型和田間配置對產量的影響

于經川等[14]得出結論:小麥的株型與產量的表型相關性是極顯著的。樊高瓊教授等[15]的研究表明,有效穗是影響套作小麥產量的最重要因子,對小麥產量的直接作用最大。在本實驗中,大穗型的川麥42在B1條件下獲得了最高產量,該配置條件下有效穗達到最大值,充分利用了川麥42的大穗優勢,較大千粒重的株型品種優勢和較高的有效穗數為高產提供了有利的保證。分蘗型的綿麥37在B1配置下獲得較大的群體空間,增大了葉面積指數和干物質的積累量,有效穗分化達到最大,從而達到高產。川農27仍然是在B1的配置條件下獲得最高產,但其高產是由有效穗、穗粒數和千粒重協調決定的,產量卻是不如綿麥37和川麥42的。整體來講,為追求最大產量,川麥42、綿麥37、川農27均采用B1的配置方式最有利。

綜上所述,結合小麥的生長動態指標以及產量構成的三個因素的分析得出,在套作條件,基本苗一致的情況下,適當的擴大行距(B1)或大小不等行距的配置(B3)均有利于改善群體通風透光條件,群體質量較高,具有增產的效果。最有利于獲得高產的田間配置方式和株型品種間的搭配為:川麥42+ B1(3行,行距40cm+40cm)的配置方式,其次是綿麥37+B1(3行,行距40cm+40cm)的配置方式,而川農27的套作產量相對其它兩種較低,但差異不顯著,最佳配置仍是B1。B2是最不適合用于套作配置的方式。

參考文獻

[1] 湯永祿,李朝蘇,余秀芳,等.西南旱地套作小麥帶式機播技術組裝與示范效果[J].耕作與栽培,2010, (4):60-61.

[2] 鄭亭,樊高瓊,王秀芳,等.耕作方式、播深及覆土對機播套作小麥麥苗素質的影響[J].農業工程學報,2010,27(5):164-168.

[3] 楊文鈺.旱地三熟"麥/玉/豆"新種植模式 [J].四川農業科技,2010,(10):18-19.

[4] 王小春,楊文鈺,樊高瓊.小麥不同密度和田間配置對套作玉米苗期素質和產量的影響[J].西南師范大學學報,2010, 35(1):63-27.

[5] 劉印杰,馮蘭芝.小麥寬窄行種植對個體發育及其產量結構的影響[J].河南農業科學,1997,(10):8-9.

[6] 張雙利,王晨陽,郭天財等.行距配置對高產冬小麥群體質量及產量的影響[J].河南科學,2010,28(6):689-692.

[7] 鄭界如,張玉新.一米帶田小麥玉米套種機械化作業的研究[J].河北農業技術師范學院學報, 1993,7(4):31-35.

[8] 陳素英,王紹仁,胡春勝,等.小麥玉米寬行套種與機械化栽培配套技術初探[J].耕作與栽培,1997,(1):29-30.

[9] Acreche M M,Briceno-Feix G,Martin S J A,Slafer G ARadiation interception and use efficiency as affected by breeding in Mediterranean wheat[J].Field Crops Res, 2009,110:91-97.

[10] Yunusa I A M,Siddique K H M,Belford R K,Karimi M M.Effect of canopy structure on efficiency of radiation interception and use in spring wheat cultivars during the pre-anthesis period in a Mediterranean-type environment[J].Field Crops Res,1993,35:l13-122.

[11] 王小春,楊文鈺,樊高瓊.小麥不同密度和田間配置對套作玉米苗期素質和產量的影響[J].西南師范大學學報(自然科學版),2010,35(1):63-67.

[12] 劉安能,劉祖貴,周新國,等.麥棉套作小麥邊際效應與生態效應[J].山地農業生物學報,2005,24(6):471—476.

[13] 董鉆,沈秀瑛.作物栽培學總論[M].北京:中國農業出版社,2000.

[14] 于經川,劉兆嘩,姜鴻明,等.小麥株高、穗幅寬和植株展開度的研究[J].萊陽農學院學報, 2001, 18(1):7-11.

[15] 樊高瓊,楊文鈺,任萬軍,等.不同帶寬對套作小麥產量及邊際效應的影響[J].四川農業大學學報,2009,27(2):133-136.

[13] 李萍萍,陳欣.小麥玉米不同幅寬套作對種群生態關系和作物產量的影響[J].生態學雜志,1998,17(2):65-67.

致謝

感謝xxx老師這一年多以來的對我的悉心指導,以及對與我論文相關的實驗操作、理論、論文寫作等的耐心講解。同時,我還必須感謝xxx師姐這一年多以來的全力幫助,感謝在我困惑不解時給予了非常及時援手,非常感謝師姐在這短暫時間里的輔導。最后,也要感謝與我共同合作的隊友們,因為你們的幫忙與合作,我才得以順利完成論文相關工作的開展。高校學術論文網提供專業的碩士畢業論文寫作、博士論文寫作發表、碩士論文寫作發表、SCI論文寫作發表、職稱論文寫作發表、英文論文潤色的服務網站,多年來,憑借優秀的服務和聲譽贏得了社會的廣泛認可和好評,為畢業生解決寫論文的煩惱

相關標簽: