熱門論文

最新論文

新冠肺炎疫情期間我國人群交通出行行為分析

發布時間:2022-02-20 09:49

為控制新型冠狀病毒肺炎( COVID-19, 簡稱

“ 新冠肺炎”) 疫情的傳播,我國自 2020 年 1 月 23 日

調查對象覆蓋我國 31 個省( 自治區、直轄市) 的常住居民. 調查時間為 2020 年 2 月 25 日—3 月 14

起在武漢及附近城市實施了大規模的人群隔離[1] , 其他省( 自治區、直轄市) 也相繼開始控制人員流動. 流行病學證據表明,傳染病在全球傳播的速度和程度 可能會對人類健康和衛生系統造成重大負擔[2] ,而運輸系統參與了流感和冠狀病毒在全球范圍內的擴散和加速傳播[3-4] ,可能是高人群密度和封閉的空間為病毒通過氣溶膠或飛沫傳播提供了有利條件,而高 客運量也增加了通過污染物進行間接傳播的機會[5-6] . 2003 年 SARS ( 重癥急性呼吸綜合征) 期間,有學者根據疾病傳播的特點,建立相對封閉的交通工具內 SARS 病毒( SARS-CoV) 傳播模型,以及沿交通線尺度上人員流動的“ 飛點” 空間傳播模型, 模擬SARS 病毒傳播的主要影響因子,結果表明 SARS 病毒沿交通線的“ 飛點” 傳播模型與交通線上人口流動有關[7] . 2009 年甲型 H1N1 流感期間,學者對航空交通運輸[8-11] 、公共汽車[12] 、火車與汽車[13] 、輪船[14] 中病毒的傳播進行了流行病學調查及風險評估,發現空 中、海上和地面大規模運輸系統或樞紐會影響流感病毒及其他病毒在人與人之間的傳播[15-18] . 新冠肺炎疫情期間,張毅等[19] 構建了關于交通出行的病毒易感評估模型,并對不同出行情境下的人群易感度進行 了評估,為科學判斷各交通方式出行過程中人群感染 病毒的風險概率提供了信息;也有學者開展了關于新型冠狀病毒( SARS-CoV-2) 在鐵路及飛機上傳播模式的研究[20-21] ,并檢驗了各交通方式的每日出行頻次與新冠肺炎病例數之間的相關性,結果顯示通過公共 交通工具輸入的病例對新冠肺炎的傳播起著重要作用[22] . 人群交通出行行為信息是進行流行病學分析、

風險評估以及相關防控措施實施的重要基礎和工作

保障[23-24] ,然而,關于我國人群在新冠肺炎疫情期間交通出行方式及影響因素研究較為鮮見. 此次新冠

日,研究通過在線問卷調查的方法獲得了調查對象在新冠肺炎疫情期間的出行頻次及外出選擇的交通方式( 包括步行、出租車、自行車或電動車、公共交通、私家車),以及個人基本信息( 包括性別、年齡、城鄉、片區、學歷、地區、職業、疫情期間所屬人群)、當地或附近的病例情況及定點醫院情況等.

1. 2 質量控制

此次調查采取嚴格的質量控制措施,在進行數據處理分析時,對于出現缺失值、邏輯錯誤和數據格式錯誤的問卷進行清洗. 共發放調查問卷 8 330 份,回收率為 100%,其中,有效問卷為7 784 份,主要問題的應答率為 93. 4%.

1. 3 數據處理和分析方法

統計部分采用 SPSS 20. 0 軟件對數據進行了描述性分析以及非參數檢驗分析. 通過交叉列聯表對居民性別、年齡、城鄉、片區、學歷、職業和疫情期間所 屬人群等進行分層[25] ,得到我國人群在新冠肺炎疫情期間的出行頻次及交通方式在不同性別、年齡、城

鄉、片區、學歷、職業和疫情期間所屬人群等分層因素下的人數比例分布,經卡方( Pearson χ2 ) 檢驗分析各組間的差異是否具有顯著性( P<0. 05).

根據新冠肺炎疫情期間我國衛生健康委員會發布的截至 2020 年 3 月 30 日各省(自治區、直轄市) 的確

診病例數據對疫情嚴重程度進行等級劃分( 見表 1),

將累計確診病例數小于 20 例的地區劃分為第一級, 調查人數為523人;將累計確診病例數在20 ~ 200例

表 1 我國 31 個省( 自治區、直轄市) 疫情程度等級劃分

Table 1 The classification of 31 provinces in China according to

the severity of epidemic in this study

疫情 累計確診病 省( 自治區、直轄市) 調查人數

肺炎疫情期間我國采取了嚴格的管控措施,居民積極

響應政府號召進行居家隔離,但由于不得不前往超市

第一級 <20 青海省、西藏自治區 523

寧夏回族自治區、內蒙古自治

購物、運動、開展或服務于疫情防控工作等原因仍有一部分人群會進行外出活動. 該研究屬于“ 新冠肺炎疫情期間中國人群環境暴露行為模式研究” 項目的一部分,通過覆蓋全國的人群調查數據,探討和分析疫情期間人群的交通出行方式和規律,以期為新冠肺 炎疫情的精準防控提供基礎信息,為未來類似公共衛

第二級 20 ~ 200

第三級 201 ~ 800

區、新疆維吾爾自治區、甘肅省、吉林省、遼寧省、 山西省、 天津市、貴州省、海南省、云南省

陜西省、廣西壯族自治區、福建省、河北省、上海市、北京市、黑龍江省、四川省、 重慶市、 江蘇省、山東省

江西省、安徽省、 河南省、 湖南

2 561

2 915

生事件的科學研判和政策分析提供科學依據.

第四級 >800

省、浙江省、廣東省 1 395

1調查與分析方法

1.1 調查對象、內容和方式

第五級 >60 000 湖北省 390

注:1) 累計確診病例數截至 2020 年 3 月 30 日.

之間的地區劃分為第二級,調查人數為2 561 人;將累

計確診病例數在 200 ~ 800 例之間的地區劃分為第三

級,調查人數為2 915 人;除湖北省以外累計確診病例數大于 800 例的地區劃分為第四級, 調查人數為1 395 人;將受新冠肺炎疫情影響程度最高的湖北省

劃分為第五級,調查人數為 390 人.

2結果與討論

2.1 新冠肺炎疫情期間居民出行頻次及影響因素

由表 2 可見, 我國居民新冠肺炎疫情期間有

24. 9%人不曾外出,有 75. 1%的人有出行行為. 其中,

5. 5%的人一天多次外出,10. 2% 的人一周外出一次,

17. 6%的人一周以上外出一次,66. 7% 的人一周內多次外出. 男性每天一到多次出行,且兩天一次和三天

一次的出行人數占比均高于女性;而女性在 4 ~ 6 天出行一次、一周及以上出行一次以及不曾外出的人數占比均高于男性. 城市人群更傾向于一周內一到多次出行,而農村人群一周以上外出一次和不曾外出人數占比較高. 從年齡上來看,30 ~ 60 歲的人群多進行兩天一次的外出,小于 30 歲的人群新冠肺炎疫情期間沒有外出活動的人數占比較高. 在當地或附近有疑似或確診病例存在的條件下,居民一周內出行頻次低于無疑似或確診病例地區,而一周以上出行一次或不曾出行的人數占比較高;在當地或附近無疑似或確診病例存在的條件下,居民一周內一到多次出行的頻率較高. 當小區或村莊方圓一公里內有定點醫院時,居民一周內出行頻次要高于無定點醫院的地

表 2 新冠肺炎疫情期間我國居民出行頻次占比

Table 2 Proportion of travel frequency of the residents in China during the COVID-19 epidemic period

一天多次 一天一次 兩天一次 三天一次 4 ~ 6 天一次 一周一次 一周以上一次 不曾外出

3. 8 10. 7 7. 9 10. 9 8. 4 11. 0 20. 1 27. 1

10. 8 22. 1 12. 7 14. 8 7. 6 9. 1 9. 1 13. 8

5. 2 8. 8 7. 1 8. 5 7. 7 9. 1 21. 5 32. 2

7. 6 17. 5 9. 3 11. 4 6. 5 8. 4 13. 7 25. 6

5. 8 10. 1 8. 1 11. 5 8. 2 12. 0 19. 6 24. 7

4. 6 16. 1 11. 6 11. 3 8. 4 10. 4 11. 6 26. 0

士、博士)

4. 5 13. 7 11. 2 12. 7 8. 2 10. 6 17. 2 21. 9

5. 7 12. 9 9. 4 11. 6 8. 1 10. 3 17. 4 24. 6

當地∕附近確診病例

定點醫院情況

有 441 5. 2 10. 4 9. 1 9. 8 7. 7 9. 5 18. 8 29. 5

無 7 343 5. 6 12. 8 9. 4 11. 7 8. 1 10. 3 17. 6 24. 7

有 2 166 6. 2 12. 7 9. 4 13. 0 8. 3 10. 6 16. 3 23. 7

無 5 618 5. 3 12. 6 9. 4 11. 0 8. 0 10. 1 18. 2 25. 4

總計 7 784 5. 5 12. 6 9. 4 11. 6 8. 1 10. 2 17. 6 24. 9

區,而無定點醫院地區居民一周以上出行一次或不曾 外出的人群占比較高.

從地區來看,新冠肺炎疫情期間西北地區人群每天一到多次出行的占比最高,華南地區不曾外出人數 占比高于其他地區,這可能是西北地區受疫情影響較 小,而華南地區受疫情影響較嚴重所致. 由圖 1 可見:受疫情影響程度越大的地區居民外出的人數占比 越少,湖北省( 第五級) 近半數( 47. 4%) 居民在新冠肺炎疫情期間不曾外出;疫情等級越低的地區,居民 新冠肺炎疫情期間高頻率出行( 一天一次和一天多次) 的人數占比越高, 受疫情影響程度最低的地區 ( 第一級) 每天一到多次出行的人數占比為 39. 6%; 受疫情影響程度中等地區( 第三級),居民中頻率出行(2 ~ 6 天出行一次) 和低頻率出行( 一周一次和一周以上一次) 人數占比較高,分別為 32. 1%和 29. 1%. 分別對性別、城鄉、年齡、片區、當地∕附近疑似病例情 況、定點醫院情況及疫情等級變量與居民出行頻次進

行 Pearson χ2 檢驗, 結果均具有顯著性差異( P <

0. 05),表明上述變量均可能為影響居民出行頻次的潛在因素;分別對學歷和職業與居民出行頻次也進行了 Pearson χ2 檢驗, 結果均具有顯著差異性( P <

0. 001),但并未發現明顯規律.

圖 1 疫情等級與不同出行頻次的人數占比分布

Fig.1 The distribution of epidemic level and the proportion of residents with different

travel frequency

2. 2 新冠肺炎疫情期間居民交通方式及影響因素新冠肺炎疫情期間我國居民出行主要選擇步行

(63. 3%),其次是選擇私家車出行(41. 0%),選擇自

行車或電動車出行的人數占比為 19. 5%,選擇公共

交通出行的人數占比僅為 6. 3%,選擇出租車出行的人數占比最少,僅為 4. 0%. 根據性別、年齡、城鄉、片

區、學歷、當地∕附近病例情況和定點醫院情況對人群進行分層分析,結果如表 3 所示.

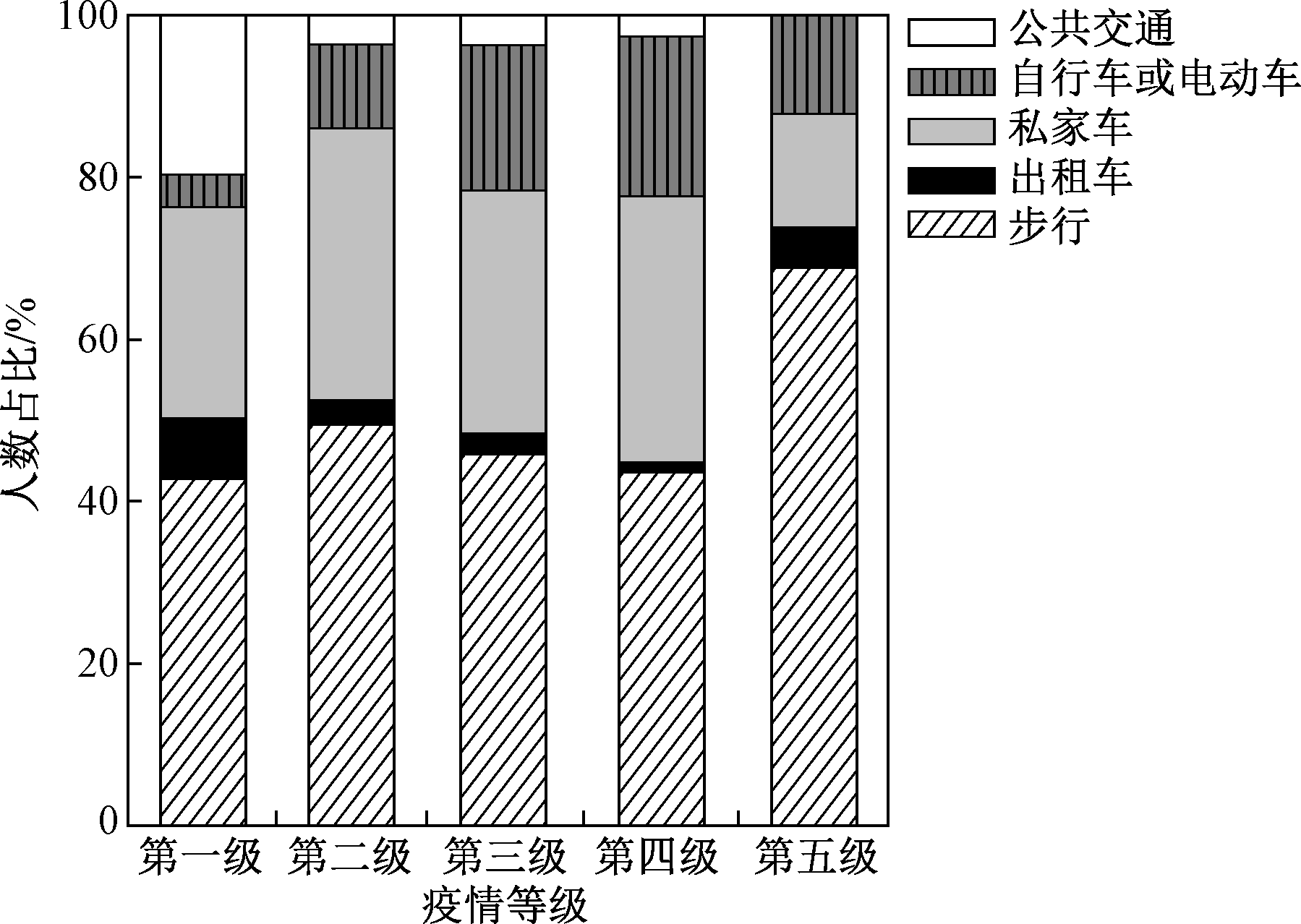

由表 3 可見,新冠肺炎疫情期間我國居民出行交通方式中主要以步行為主,其次是選擇私家車、自行車或電動車、公共交通以及出租車出行. 女性在選擇公共交通出行的人數占比高于男性( P <0. 05). 在調查人群年齡分布上,< 18 歲和 60 歲以上人群選擇步行出行的人數占比高于其他年齡段,<30 歲的人群是自行車或電動車出行的主要群體,30 ~ 45 歲的人群選擇私家車出行占比最高,<45 歲的人群主要選擇出租車出行. 在選擇公共交通出行人群中,< 18 歲的人群占比最高,其次為 45 ~ 60 歲人群,18 ~ 45 歲的人群選擇公共交通出行的人數占比較少. 調查人數中,市∕區人口占 75. 5%,縣∕村人口占 25. 5%,選擇感染危險性較高的交通工具( 公共交通和出租車) 的人群中,城市地區人數占比高于農村地區[19] . 按片區劃分可以得出,東北和西北地區選擇出租車出行的人數占比高 于其他片區,而自行車或電動車出行人數占比低于其 他片區;新冠肺炎疫情期間西北地區選擇公共交通出行的人數占比遠高于其他片區,一方面可能與各地區 地鐵、輕軌等公共交通的普及程度有關,另一方面還可能取決于當地疫情的嚴重程度,以及疫情期間不同省份的公共交通制度政策[26-27] . 由圖 2 可見:不同疫情等級下居民出行交通方式差異顯著( P<0. 001),受疫情影響程度最低的地區( 第一級) 居民選擇步行、自行車或電動車出行人數占比均較少,而選擇出租車 和公共交通出行的人數占比高于其他疫情等級的地區;湖北省居民除步行外,選擇其他出行方式的人數 占比均較低;其余疫情等級地區的居民出行均符合疫情期間我國居民總體出行規律.

該研究還對人群學歷、職業、疫情期間所屬人群類別以及小區或村莊附近定點醫院情況與居民交通方式之間進行了差異性檢驗( 職業和所屬人群檢驗結果未展出). 結果顯示:不同學歷水平和職業的居民在交通方式的選擇上具有顯著性差異( P<0. 001),但尚未發現明顯規律;小區或村莊附近的定點醫院情況可能會影響居民選擇自行車或電動車出行( P <

0. 05);疫情期間所屬人群類別可能會影響居民交通方式的選擇( P<0. 001). 疫情期間所屬人群主要分為居家人群( 78. 5%) 和未居家人群( 21. 5%), 居家人群在出行過程中主要采用步行;未居家人群中,急診 工作醫護人員多采用步行、私家車等交通方式,公交車、出租車、地鐵工作人員采用出租車和公共交通出行的比例高于其他人群. 綜上,疫情期間我國居民出

表 3 新冠肺炎疫情期間我國居民交通方式占比

Table 3 The proportion of transportation modes of Chinese residents during the COVID-19 epidemic period

占比∕%

片區

學歷

當地∕附近疑似病例

當地∕附近確診病例

定點醫院情況

華北 1 254 60. 0 2. 6 23. 1 3. 3 42. 9

華東 1 249 60. 1 2. 2 29. 2 4. 6 44. 0

華南 774 61. 2 3. 0 26. 2 3. 0 36. 3

西北 892 67. 3 6. 3 9. 5 15. 2 32. 1

東北 560 64. 8 7. 3 4. 8 6. 6 48. 4

西南 753 70. 4 4. 9 13. 4 6. 5 42. 6

P 值 <0. 001 <0. 001 <0. 001 <0. 001 <0. 001

小學及以下 51 72. 5 5. 9 15. 7 5. 9 29. 4

初中 299 53. 5 1. 7 22. 4 7. 0 32. 8

高中( 普高、職高、中專) 611 54. 7 3. 6 16. 4 11. 6 40. 9

本科或專科 3 311 66. 8 4. 2 20. 5 5. 9 39. 1

研究生( 碩士、博士) 1 210 60. 2 4. 0 18. 0 4. 5 48. 7

P 值 <0. 001 0. 247 <0. 05 <0. 001 <0. 001

有 377 72. 1 6. 6 18. 8 6. 9 31. 0

無 5 105 62. 7 3. 8 19. 6 6. 2 41. 7

P 值 <0. 001 0. 007 0. 788 0. 581 <0. 001

有 296 73. 0 5. 7 18. 2 7. 4 30. 4

無 5 186 62. 8 3. 9 19. 6 6. 2 41. 6

P 值 <0. 001 0. 124 0. 598 0. 387 <0. 001

有 1 562 62. 9 3. 9 20. 6 6. 2 40. 5

無 3 920 64. 5 4. 2 16. 9 6. 3 42. 2

P 值 0. 264 0. 552 <0. 01 0. 902 0. 254

總計 5 482 63. 3 4. 0 19. 5 6. 3 41. 0

行方式可能受到多種因素的共同作用,因此在后續的流行病學研究中,應注意結合此次疫情期間的出行規律進行科學防控和研究[28] 進行暴露研究與風險評級時 還可與其他暴露參數相結合[29-31]

2. 3 新冠肺炎疫情期間我國成年人交通方式與非疫

情期間對比分析

將原環境保護部 2013 年發布的《中國人群暴露

行為模式研究報告( 成人卷)》[32] 中的成人交通出行數據與此次新冠肺炎疫情期間成人交通出行數據進行對比分析,包括非疫情期間與疫情期間我國成人步 行、自行車或電動車、公共交通、小轎車( 包括出租車和私家車) 的出行人數占比,并分層對比不同性別、年齡、城鄉、學歷和疫情等級下我國成人居民交通方式的差異,結果均表明新冠肺炎疫情使我國成人交通

圖 2 疫情等級與不同交通方式的人數占比分布

Fig.2 The distribution of epidemic levels and the proportion of people with different travel modes

方式發生較大變化,說明該研究中與非疫情期間居民 交通方式的對比分析具有一定代表性. 新冠肺炎疫情期間與非疫情期間我國成年人交通出行方式變化情況如表 4 所示.

新冠肺炎疫情期間,我國成人由原來 88. 8% 的居民會每日規律出行降至 75. 1% 的居民會進行出行活動. 在非疫情期間選擇自行車或電動車、公共交通

出行的人數占比高于新冠肺炎疫情期間;新冠肺炎疫情期間選擇步行和小轎車( 出租車和私家車) 出行的人數占比有所增加,尤其是選擇小轎車( 出租車和私家車) 出行的人數占比增長了 39. 2%. 受疫情影響最小的地區( 第一級),疫情期間選擇步行出行的人數占比與非疫情期間基本相同;第二、三、四級地區,疫情期間居民選擇步行、自行車或電動車出行的人數占比與非疫情期間稍有差異;湖北省( 第五級) 居民選擇步行、自行車或電動車出行的人數占比與非疫情期間有顯著差異. 此次調查中,居民選擇小轎車( 出租車和私家車) 出行的人數占比相比于 2013 年調查中小轎車出行水平大大提高,除了可能由于新冠肺炎疫情提高了居民的私家車出行水平外,還可能與近幾年國家經濟水平的快速發展以及居民個人收入水平的提高有關[33] . 在對比公共交通時,將 2013 年調查的成人公交車、地鐵出行數據與此次調查中公交車、地鐵與輕軌的出行數據進行對比,發現盡管缺少輕軌這一類別數據,非疫情期間乘坐公共交通出行人數占比仍然遠高于新冠肺炎疫情期間. 新冠肺炎疫情期間疫情等級較高的地區,選擇公共交通出行的人數占比較低,調查樣本中湖北省乘公共交通出行人數為 0.

表 4 新冠肺炎疫情期間與非疫情期間我國成年人交通出行方式變化情況

Table 4 Changes of transportation modes of adults in China during the COVID-19 epidemic and non-epidemic periods

選擇人數占比∕%

疫情等級 步行 自行車或電動車 公共交通 小轎車1)

非疫情期間 疫情期間 非疫情期間 疫情期間 非疫情期間 疫情期間 非疫情期間 疫情期間

第一級 56. 9 57. 3 3. 0 5. 5 43. 3 25. 7 10. 0 43. 8

第二級 53. 4 65. 1 18. 0 13. 6 14. 2 4. 9 5. 3 48. 1

第三級 51. 1 63. 2 26. 3 24. 7 14. 3 5. 1 6. 7 44. 4

第四級 47. 4 59. 8 28. 2 26. 6 10. 5 3. 9 5. 5 46. 0

第五級 56. 9 78. 6 32. 4 13. 9 20. 9 0. 0 2. 9 20. 9

合計 50. 9 63. 3 24. 8 19. 5 13. 8 6. 3 5. 8 45. 0

注: 1) 非疫情期間小轎車數據包括出租車和私家車的數據,基于此,筆者對疫情期間私家車與出租車數據進行加和得到疫情期間小轎車數據.

3結論

a)我國居民新冠肺炎疫情期間有 24. 9%的人不曾進行外出活動,75. 1% 的人可能會由于購物、運動等原因進行出行活動, 5. 5% 的人一天多次外出,

17. 6%的人每周出行頻次不到一次. 疫情等級越高的地區居民具有外出行為人數占比越少;受疫情影響越小的地區,居民新冠肺炎疫情期間高頻率( 一天一次和一天多次) 出行人數占比越高. 各地區人群的出行頻次還應結合受疫情影響的程度與出行政策具體展開討論分析.

b)

新冠肺炎疫情期間我國居民出行交通方式中主要以步行為主(63. 3%),其次是私家車(41. 0%)、自行車或電動車( 19. 5%)、公共交通( 6. 3%) 以及出租車出行( 4. 0%). 女性、< 18 歲和 45 ~ 60 歲的人群可能更傾向于乘坐公共交通出行,在進行風險防控時 應注意敏感人群的識別與關注. 新冠肺炎疫情期間我國居民的出行頻次和交通方式可能與性別、年齡、城鄉、片區、學歷等人口統計學變量有關,也可能受所在地或附近的疑似和確診病例情況等影響,以及與所 在地區疫情嚴重程度有關.

c)將此次調查結果與 2013 年《中國人群暴露行為模式研究報告( 成人卷)》中成人交通方式的數據進行對比分析發現,新冠肺炎疫情降低了我國成人居 民的出行頻次,尤其是湖北省以及其他受疫情影響嚴 重地區的居民. 與非疫情期間相比,我國成人選擇步行和小轎車( 出租車和私家車) 出行的人數占比在新冠肺炎疫情期間有所增加,尤其是選擇小轎車( 出租車和私家車) 出行的人數占比增長了 39. 2%,而選擇公共交通和自行車或電動車等交通方式出行的人數占比則有所降低. 綜上,我國居民在新冠肺炎疫情期間的出行頻次及交通方式與非疫情期間有很大不同, 且受疫情嚴重程度的影響顯著. 在開展疫情防控或后續的流行病學以及暴露研究中,除了考慮基本的人 口統計學變量因素之外,還需結合新冠肺炎疫情下人 群特殊的出行情景及行為模式進行科學防控和研究.高校學術論文網提供專業的碩士畢業論文寫作、博士論文寫作發表、碩士論文寫作發表、SCI論文寫作發表、職稱論文寫作發表、英文論文潤色的服務網站,多年來,憑借優秀的服務和聲譽贏得了社會的廣泛認可和好評,為畢業生解決寫論文的煩惱

下一篇:新冠肺炎疫情對金融業的影響及后疫情時代金融治理體系研究

相關標簽: