熱門論文

最新論文

50種中藥對溫和氣單胞菌的體外抑菌試驗

發布時間:2022-02-12 12:36

溫和氣單胞菌(Aeromonas sobria),又稱威隆氣單胞菌(A.Veronii),屬于弧菌科(Vibrionaceae)氣單胞菌屬,廣泛生活于海水、淡水、污水、土壤中,營腐生,能引起水生生物腹瀉、敗血癥等疾病,是危害我國淡水養殖業的重要病原菌之一。同時也能引起爬行類、兩棲類等冷血動物的出血性敗血癥[1,2] 。同時,該菌也是重要的人畜共患病的病原菌,能引發腹瀉、傷口感染和敗血癥等癥狀[3] 。

傳統治療細菌性疾病的最常用藥物是抗生素和合成抗菌藥,但其會產生耐藥性、藥物殘留等缺陷,同時國際上對抗生素在水產養殖中的使用也開始有所限制。由于水產養殖中抗生素的使用缺陷及其受到的限制,探討中藥對各種致病菌的抑制作用及其機制變得越來越重要[4] 。

與抗生素相比,中藥在動物體內不蓄積、無殘留,而且,由于中藥成分復雜,病原微生物不易對中藥產生耐藥性,提高了其抗菌效力[5] 。中藥是天然藥物,具有毒性低、易降解、安全環保等特點,含抑菌物質,可有效抑制細菌生長[6] 甚至殺死細菌,有些中藥還具有免疫增強作用,使得中藥在水產養殖動物的防治抗病方面展現出越來越廣闊的前景[4] 。由于不同的中藥對不同的細菌的抑制作用不同,同種中藥的不同濃度對同種細菌的抑制作用也不同,所以需要進行試驗篩選出抑菌作用最強的中草藥,以便為生產實踐提供依據。本次試驗廣泛選取了50種中藥對溫和氣單胞菌進行體外抑菌試驗,以期為實際生產中由溫和氣單胞菌引發的常見疾病的防治提供參考。

1 溫和氣單胞菌對漁業的危害

近幾十年來,我國淡水養殖業發展很快,尤其是特種的水產發展,隨之而來的疾病給淡水養殖業帶來巨大的經濟損失[6-9]。而在淡水養殖病害中,溫和氣單胞菌占有重要位置,致病力甚至強于嗜水氣單胞菌[10]。淡水魚類的細菌性敗血癥也被稱為細菌性出血癥、出血癥、出血性腹水病、腹水病等,該病是我國水產養殖歷史上危害魚類多,受害魚類規格范圍大,流行區域廣、季節長,造成的經濟損失大的一種急性傳染病。病癥主要表現為,發病初期,病魚的上下頜、口腔、鰓蓋、體側和鰭條基部輕度充血,腸內有少量食物。發病嚴重時,病魚體表充血嚴重甚至出血,眼眶周圍發紅充血而出現突眼現象,全身肌肉充血呈紅色。肛門紅腫,腹部膨大,腹腔內有淡黃色透明或是血紅色渾濁的腹水,肝、脾、腎腫脹,腸膜及腸壁充血,空腸,腸內充氣且有大量粘液,部分魚鰓器官色淺,呈貧血癥狀。主要發病在一冬齡的魚種和成魚;流行水溫以28-32℃為高峰,6-7月份易急性暴發。嚴重時其發病率高達100%,死亡率可達90%以上。蘇應兵等人從表現出血癥狀的患病斑點叉尾鮰體內分離出病菌,測定結果顯示致其急性死亡的致病菌為溫和氣單胞菌。張曉君等人從患細菌性爛鰓病的草魚體內分離出了溫和氣單胞菌和豚鼠氣單胞菌,其中溫和氣單胞菌占占主導地位[15]。

同時,隨著養鱉業規模的擴大及集約化養殖的普及,鱉病的發生率越來越高,危害日益遞增,其中以氣單胞菌引起的危害最為嚴重,能引起鱉的赤斑、紅脖子、出血性腸壞死、穿孔、腐皮、癤瘡、白點等多種病癥,導致的死亡率高達80%,嚴重制約養鱉業的順利發展[10-12]。

2 溫和氣單胞菌的防治

2.1 中藥防治

2.1.1 防治優勢

隨著水產養殖業的迅速發展,病原菌的抗藥性尤其是多重耐藥性日益嚴重,導致臨床上使用的抗菌藥物難以達到治療疾病的目的,給水產養殖業帶來不同程度的損失。使用抗菌中藥及其制劑來防治魚類細菌性疾病是一個比較理想的手段。中藥是天然綠色植物,作為我國特有的中醫理論與實踐的產物,以扶正祛邪、標本兼治著稱,兼有營養和藥用雙重作用,可以有效抑制甚至殺滅細菌同時增強機體免疫力,還能促進營養物質消化吸收,此外值得一提的是,中藥在機體內無殘留,不會使致病菌產生耐藥性。

孫紅祥等人報道的由多味中藥材加工研制而成的復方制劑鱉保寧,對鱉病害有顯著防治療效。體外抑菌試驗結果表明,鱉保寧及其相關單味藥對養殖鱉主要病原菌溫和氣單胞菌有一定的抑制和殺滅作用。其中,鱉保寧的作用最強,明顯高于單味藥[10]。

2.1.2 有效成分及防治機理

中藥對細菌之所以有抑菌作用是由于其內含有某些抑菌成分,主要包括生物堿類、甙類、揮發油類、鞣質、黃酮類、油脂類、樹脂、有機酸、色素、氨基酸、多糖類以及萜類等。如玫瑰花含有多酚類、黃銅類多種化學成分[19-20]。這些化學成分有減少和消除自由基、抗氧化活性、抗血栓、抗癌、抗炎、抑菌、降血脂、免疫調節作用[21-22]。木瓜果實主要含有黃酮類、有機酸類、三萜類、皂角類、糖類、酚類、鞣質等[23-24]。這些化學物質有抗凝血、抑感染、御放射、抗腫瘤、抗炎、抗病毒、抗衰老等作用[25]。其中鞣質類特別具有收斂作用,能使皮膚黏膜、潰瘍等局部蛋白質凝固;能加速血液凝固而達到止血的目的;能沉淀生物堿,對生物堿中毒有解毒作用。黃酮類具有消除活性氧自由基,防止生物膜脂質被超氧自由基和羥自由基氧化的功能,在抗氧化、抗癌、放腫瘤方面有明顯作用。萜類化合物具有消炎、清除自由基、抗突變、抑菌、抗腫瘤、增強免疫力、降轉氨酶、糾正體內異常蛋白代謝、防止肝硬化、降血脂、降血糖等作用。多糖類具有抗凝血、抑感染、御放射、抗腫瘤、抗炎、抗病毒、抗衰老等作用。

2.1.3 應用前景

中藥在水產養殖中有防治疾病、增強免疫力、促進生長、提高飼料報酬、提高成活率、促進繁殖、作誘食劑、改善水產品、減少應激、增加動物的耐受力、防霉防腐等作用[16-18]。此外,中藥具有標本兼治的特性,這一優勢契合了中醫所說“藥有個性之特長,方有合群之妙用”的精髓。更重要的是,中藥治療水產動物疾病不會引起藥物殘留和耐藥菌株的產生,因而具有廣闊的應用前景。

2.2 其他控制手段

溫和氣單胞菌在水和土壤中廣泛分布,主要宿主是冷血動物。故此病的關鍵是預防,即加強對養殖用水的消毒凈化以殺滅病原。故平時要定時清塘;選用健壯親魚進行繁殖,并嚴禁近親繁殖;加強飼養管理,采用生物、物理、化學、等方法保持優良水質及底質;投喂優質飼料,提高魚體抗病力;食場周圍定期潑灑消毒液進行消毒;加強巡塘工作,每月對魚進行抽樣調查1-2次,發現病情及時進行防治;在該病流行季節,定期用顯微鏡檢測魚體,殺滅魚體外寄生蟲;發病池用過的工具要進行消毒,病死魚要及時撈出深埋,不能到處亂扔等。

在使用各種藥物進行溫和氣單胞菌病的預防和治療過程中,我們還應當重視生態養殖。生態養殖不僅能充分利用水體,提高綜合效率,而且可以改善養殖水體水質,有效地預防水產病害的發生,從而減少漁藥的使用量。另一方面,我們也要加快生物漁藥的研制,利用爭奪水生病原微生物的棲息條件,破壞病原微生物的繁衍,以及直接吞噬病原微生物或與其進行種間的生存競爭,來達到控制水產病害的目的[13]。

3材料與方法

3.1 材料

3.1.1 菌株

試驗用溫和氣單胞菌為本實驗室保存菌株。

3.1.2 實驗藥物

50種中藥(如表1及圖1所示),購于四川省宜賓市老百姓大藥房。

3.1.3 培養基

本試驗采用 pH 為7.2-7.4的普通酵母培養基,其液體培養基配方為:蛋白胨10 g、酵母5 g、氯化鈉 5 g、水1000 ml。固體培養基為每100 ml液體培養基加入2 g瓊脂。

表1. 中藥名錄

Tab. 1 Tested Chinese herbal medicines

中藥 科名 產地 藥用部位 拉丁名

雞血藤

艾葉

陳皮

北豆根

玫瑰花

薄荷

大棗

紫蘇

牡丹皮

茯苓

遠志

天冬

地黃

薏仁

姜黃

牛膝

金銀花

石韋

梔子

山楂

桑葉

漏蘆

降香

柴胡

決明子

石菖蒲

大薊

木香

玄參

何首烏

側柏葉

五加皮

茵陳

魚腥草

澤瀉

重樓

山慈菇

銀杏葉

青黛

木通

川芎

白芍

白術

木瓜

穿破石

青蒿

大青葉

威靈仙

明黨參

兒茶 豆科

菊科

蕓香科

防己科

薔薇科

唇形科

鼠李科

唇形科

毛茛科

多孔菌科

遠志科

百合科

玄參科

禾本科

姜科

莧科

忍冬科

水龍骨科

茜草科

薔薇科

桑科

菊科

豆科

傘形科

豆科

天南星科

菊科

菊科

玄參科

蓼科

柏科

五加科

菊科

三白草科

澤瀉科

百合科

蘭科

銀杏科

爵床科

木通科

傘形科

毛茛科

菊科

薔薇科

桑科

菊科

十字花科

毛茛科

傘形科

豆科 廣西

四川

湖北

河北

四川

四川

河南

四川

四川

湖北

山西

貴州

河南

貴州

四川

河南

四川

湖北

四川

河北

四川

湖北

廣東

湖北

四川

四川

四川

云南

四川

四川

四川

吉林

四川

四川

四川

云南

四川

山西

福建

四川

四川

安徽

四川

四川

四川

四川

四川

四川

河北

湖北 藤莖

葉

橘皮

根莖

花蕾

莖葉

果實

莖葉

根皮

白茯苓

根

塊根

根

成熟種仁

根莖

根

花

葉片

成熟果實

成熟果實

葉

根

心材

莖葉

成熟種子

花、葉

根

根

根

塊根

葉

根皮

干燥幼苗

地上部分

塊根

根莖

假鱗莖

葉

莖、葉

果實

根莖

根

根莖

木材

根

莖葉

菘藍葉

莖葉

根

去皮枝葉 Millettia dielsian

Artemisia argyi

Pericarpium Citri

Rhizoma Menispermi

Rosa rugosa

Herba Menthae

Fructus Jujubae

Perilla frutescens

Cortex Moutan

Poria

Radix Polygalae

Asparagus cochinchinensis

Rehmannia

Semen Coicis

Rhizoma Curcumae

Achyranthes bidentata

Flos Lonicerae

Folium Pyrrosiae

Fructus Gardeniae

Fructus Crataegi

Folium Mori

Radix Rhapontici

Lignum Dalbergiae

Root of Chnese

Catsia tora

Acorus gramineus

Herba seu Radix

Common Vladimiria

Figwort Root

Fallopia multiflora

Platycladus orientalis

Cortex Acanthopanacis

Herba Artemisiae

Herba Houttuyniae

Rhizoma Alismatis

Rhizoma Paridis

Cremastrae Pseudobulbus

Folium Ginkgo

Indigo Naturalis

Caulis Akebiae

Rhizoma Ligustici

White Paeony

Atractylodes macrocephala

Chaenomeles speciosa

Xylosma controversum

Herba Artemisiae

Folium Isatidis

Radix Clematidis

Changium smyrnioides

Acacia catechu

3.2 試驗方法

3.2.1 中藥提取液制備

將供試中藥置于60℃恒溫干燥箱中烘至恒重,然后各取中藥20 g,加入200 ml蒸餾水浸泡3 h,然后加熱至沸騰,沸后文火煮30 min,濾出煎液,共煎煮3次,每次加水量200 ml。合并3次藥液過濾,將濾液蒸發濃縮至濃度為1 g/ml,用0.5 mol/l 的NaOH 將藥液的 pH 值調至中性附近,倒入EP管中密封放于121 ℃高溫滅菌鍋滅菌20 min后,置于4 ℃冰箱中保存備用。

3.2.2 培養基制備

制備液體培養基:取蛋白胨10 g、酵母5 g、氯化鈉5 g、水1000 ml于錐量杯中置于火上,沸后文火煮至液體不再騰出量杯為止,將液體倒入錐形瓶中密封,121 ℃高溫濕熱滅菌20 min后,置4 ℃冰箱中保存待用。

固體培養基為每100 ml液體培養基加入2 g瓊脂,制備方法同液體培養基制法。

圖1 中藥

Fig. 1 Chinese herbal medicines

3.2.3 溫和氣單胞菌菌液制備

將溫和氣單胞菌菌株劃線培養,28 ℃孵育過夜。取單菌落種于5 ml酵母液體培養基中,在恒溫搖床中28 ℃下震蕩(200 r/min)培養4 h,然后吸取200 μL菌液均勻涂布,28℃培養24 h,洗下菌苔液,用麥氏比濁法測定其濃度,將菌液濃度調整為1.0×108CFU/ml,置于4 ℃冰箱中保存待用。

3.2.4 測定抑菌效果

參照《中藥藥理實驗方法學》等文獻[32-33] 采用平皿打孔法,在超凈工作臺內,向培養皿(直徑為9 cm)內倒入培養基,每種藥液用3組平板作平行試驗。每個平板上加上200 μl菌液,用棉簽均勻涂抹于固體培養基上,等菌液干后,去兩個平板,用直徑為6.00 mm的無菌打孔器在一個平板上打三個孔,另一個平板上打2個孔,其中一個平板的任意兩個孔及另一個平板的兩個孔注入50 μl藥液,其余一孔注入滅菌蒸餾水作為對照,標記藥物。將平板置于28 ℃恒溫箱中培養24 h。觀察并用游標卡尺測量抑菌圈直徑,取平均值作為結果。依照最小抑菌濃度和最小殺菌濃度的結果,參照參考文獻[34] 將中藥劃分成4個等級,分別為:抑菌圈直徑小于10 mm為無抑菌作用,用“-”表示;10-15 mm表示抑菌作用弱,用“+”表示;15-20 mm為中等強度抑菌作用,用“+ +”表示;大于20 mm為抑菌作用強,用“+ + +”表示。

表2. 中藥對溫和氣單胞菌的抑菌效果

Tab. 2 Antibacterial effect of Chinese herbal medicines on Aeromonas sobria

中藥 抑菌圈直徑/mm 抑菌等級

木瓜

玫瑰花

兒茶

白芍

山楂

紫蘇

艾葉

薄荷

遠志

雞血藤

牡丹皮

柴胡

茵陳

玄參

銀杏葉

降香

威靈仙

決明子

牛膝

五加皮

地黃

青蒿

梔子

側柏葉

木香

石韋

重樓

何首烏

天冬

陳皮

白術

穿破石

北豆根

大棗

茯苓

薏仁

姜黃

金銀花

桑葉

漏蘆

石菖蒲

大薊

魚腥草

澤瀉

山慈菇

青黛

木通

川芎

大青葉

明黨參 20.65±0.51

20.08±0.05

16.54±0.23

15.94±0.10

14.23±0.14

13.90±0.36

13.82±0.14

10.82±0.47

10.68±0.12

10.46±0.14

10.31±0.46

9.86±0.52

9.85±0.08

9.83±0.19

9.53±0.06

9.50±0.23

9.36±0.09

9.36±0.24

9.25±0.28

9.14±0.18

9.12±0.11

9.01±0.15

8.81±0.17

8.78±0.61

8.63±0.34

8.58

8.46±0.42

8.23±0.04

8.05±0.62

8.01±0.98

7.99±0.39

7.88±0.17

6.73±0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 +++

+++

++

++

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

注:“+ + +” 表示抑菌作用強,“+ +”表示抑菌作用中等,“+”表示抑菌作用弱,“-”表示無抑菌作用。

3.2.5 測定最小抑菌濃度(MIC)

采用二倍稀釋法[46] 測定。在超凈工作臺內,每種藥物準備11支滅菌的5 ml EP管,編號1-11號,每支管中分別加入1 ml菌液,向1號管中加入1 ml中藥提取液,混合均勻后吸出1 ml加入2號管中,同法依次稀釋至第10號管,棄去1 ml,第11號管作為不加藥物只加菌液的生長對照。使11支管內中草藥液含量分別為:500、250、125、62.5、31.3、15.6、7.81、3.91、1.95、0.977、0 mg/ml。每管總量為1 ml,置于28 ℃恒溫箱中培養24 h。然后觀察結果,清澈透明無渾濁現象的EP管即為無菌生長管。無菌生長管中的最低藥物濃度就是最小抑菌濃度(Minimal Inhibitory Concentration, MIC)。每種藥物重復3次,結果取平均值。

3.2.6 最小殺菌濃度的測定(MBC)

在MIC試驗基礎上,把無菌生長的各管搖動均勻,繼續培養24 h,觀察結果[35] ,同理,清澈透明無渾濁的EP管為無菌生長管。無菌生長管中的最低藥物濃度為最小殺菌濃度(Minimal Bactericidal Concentration, MBC)。

表3. 中藥對溫和氣單胞菌的最小抑菌濃度和最小殺菌濃度

Tab. 3 MIC and MBC of Chinese herbal medicines on Aeromonas sobria

中藥 MIC/mg.ml-1 MBC/mg.ml-1

木瓜

玫瑰花

兒茶

白芍

山楂

紫蘇

艾葉

薄荷

遠志

雞血藤

牡丹皮 7.81

7.81

31.25

62.50

62.50

125.00

125.00

>250.00

>250.00

>250.00

>250.00 7.81

15.63

62.50

62.50

62.50

125.00

125.00

>250.00

>250.00

>250.00

>250.00

3.3 結果與分析

3.3.1 不同中藥的抑菌效果比較

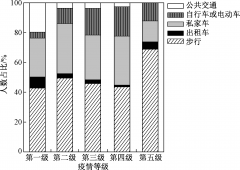

50種中藥的抑菌活性各不相同,如表2 所示。其中,木瓜、玫瑰花的抑菌圈很明顯,直徑分別為(20.65±0.51)mm、(20.08±0.05)mm,抑菌作用強(+ + +);兒茶、白芍有中等強度的抑菌效果(+ +);山楂、紫蘇等7種中藥的抑菌強度弱(+);而柴胡、茵陳等39種中草藥無抑菌作用(-)。各抑菌強度的效果見圖2。

注:1:木瓜 2:玫瑰 3:山楂 4:紫蘇 5:薄荷 6:遠志 7:木香 8:降香

Note: 1: Chaenomeles speciosa 2: Rosa rugosa 3: Fructus Crataegi 4: Perilla frutescens 5: Herba Menthae 6: Radix Polygalae 7: Common Vladimiria Root 8: Lignum Dalbergiae

圖2 抑菌效果圖

Fig. 2 Diagram of antibacterial effect

3.3.2 中藥對溫和氣單胞菌的最小抑菌濃度和最小殺菌濃度

選取抑菌圈直徑大于10 mm 的中藥進行MIC和MBC的測定,測定結果如表3所示。木瓜對溫和氣單胞菌的抑菌作用最強,MIC和MBC均為7.81 mg/ml,其次是五倍子,MIC和MBC分別為7.81 mg/ml 和 15.63 mg/ml。兒茶、白芍等5種中藥有一定的抑菌和殺菌作用,MIC和MBC介于15.63 mg/ml與250.00 mg/ml之間;其余4種中藥均無明顯抑菌和殺菌作用,MIC和MBC均大于250 mg/ml。

4 討論

本實驗結果表明,在試驗條件相同的情況下,木瓜和玫瑰花的抑菌效果最好,其抑菌圈直徑達20 mm以上;其中,木瓜的MIC和MBC相同,為 7.81 mg/ml;玫瑰花的MIC和MBC值分別為7.81 mg/ml和15.63 mg/ml。兒茶、白芍等9種中藥有一定的抑菌和殺菌效果,抑菌圈直徑在10-20 mm之間;其中薄荷等4種中藥的MIC和MBC均大于250 mg/ml;其余5種中藥的MIC和MBC均介于15.63 mg/ml與250.00 mg/ml之間。而柴胡、茵陳等39種中藥無抑菌作用。

在具有抑菌作用的藥物中,山楂、金銀花、大青葉3種中藥已有報道。本試驗結果顯示山楂的抑菌圈直徑為(14.23±0.14)mm,而梁利國等[42]報道山楂的抑菌圈直徑為(10.50±0.70)mm。本試驗結果顯示金銀花和大青葉無抑菌作用,而彭金菊等[44]報道的金銀花抑菌濃度為50 mg/ml,何愛華等[45]報道的大青葉的抑菌濃度為14 mg/ml。主要原因可能與中藥的采集地、采集季節、采集年齡、藥用部位、儲藏及煎煮方法 以及本試驗將中藥提取液的pH值調至中性附近有關,有實驗表明pH值對抑菌效果有很大的作用 。此外,也可能與菌株不同有關。

中藥對細菌之所以有抑菌作用是由于其內含有某些抑菌成分。玫瑰花含有多酚類、黃酮類多種化學成分[46-47]。這些化學成分有減少和消除自由基、抗氧化活性、抗血栓、抗癌、抗炎、抑菌、降血脂、免疫調節作用[48-49]。木瓜果實主要含有黃酮類、有機酸類、三萜類、皂角類、糖類、酚類、鞣質等[50-51]。這些化學物質有抗凝血、抑感染、抗腫瘤、抗炎、抗病毒的作用[52]。其中鞣質類特別具有收斂作用,能使皮膚黏膜、潰瘍等局部蛋白質凝固;能加速血液凝固而達到止血的目的;能沉淀生物堿,對生物堿中毒有解毒作用[15]。黃酮類具有消除活性氧自由基,防止生物膜脂質被超氧自由基和羥自由基氧化的功能,在抗氧化、抗癌、放腫瘤方面有明顯作用。萜類化合物具有消炎、清除自由基、抗突變、抑菌、抗腫瘤、增強免疫力、降轉氨酶、糾正體內異常蛋白代謝、防止肝硬化、降血脂、降血糖等作用。多糖類具有抗凝血、抑感染、御放射、抗腫瘤、抗炎、抗病毒、抗衰老等作用。

通過本次試驗,證明木瓜等50種中藥對溫和氣單胞菌的抑制作用差異較大,木瓜、玫瑰花對溫和氣單胞菌的體外抑制作用最強,兒茶、白芍等9種中藥有中等強度的抑菌和殺菌效果。試驗結果說明,使用中藥防治由溫和氣單胞菌引起的水產動物疾病具有其可行性。但本試驗只是測定中藥中具有直接抗菌活性的成分對病原菌的抑、殺菌作用,很多中藥的抑菌機理還不能測出。而且,由于中藥抑菌活性成分在離體和在體兩種條件下的殺菌效果可能存在較大差異[43],在體消化液、酶、激素等化學成分對其抗菌效果都有影響[39],從而出現了有些中藥體內外抗菌效果不一致的現象,如魏振裝等[40]報道在其所選的85種體外具有抑制大腸桿菌作用的中藥只有大飛揚等7種可明顯提高動物存活率。因而,這些體外抑菌試驗中表現出較強抑菌效果的中藥能否對溫和氣單胞菌的防治有效,還應進一步進行在體實驗研究。此外,在實際生產中,將具有抑菌作用的中藥組合成復方,利用不同中藥相互協同作用來防治溫和氣單胞菌引起的疾病,這樣可以更好地發揮中藥的抑菌作用[41] 。

中藥五味子及五倍子對溫和氣單胞菌的抑制作用已屢獲試驗證實且諸見報道,本試驗旨在探究其他中藥對溫和氣單胞菌的抑制作用,以引入更多的新的具有抗菌作用的中藥。本次試驗大多數中藥對溫和氣單胞菌的抑殺作用不佳,故對不同致病細菌應該采用針對性強的中藥;還可用中藥作飼料添加劑,以發揮中藥誘食、促消化、抑菌驅蟲、補充營養、防腐保鮮、提高免疫力的作用[53]。此外,還可考慮用抑菌作用強的兩種或多種中藥混合成復方以增強抑殺菌效果。

參考文獻

[1] 陳曉燕, 顧仲朝. 一起副溶血性弧菌混合溫和氣單胞菌食物中毒的調查分析[J]. 浙江中醫藥大學學報, 2006, 30(3): 273-277.

[2] 周綴琴. 一起由嗜水氣單胞菌與溫和氣單胞菌混合污染引起食物中毒的檢測[J]. 中國衛生檢驗雜志, 2006, 16(1): 99-107.

[3] 李茜, 張懿瑾, 華汝泉, 等. 23種中草藥及復方對鯽腸道3種細菌的體外抑菌試驗[J]. 淡水漁業, 2007, 37(4): 7-11.

[4] 張明, 王建華, 趙毅, 等. 20種中藥對鰻弧菌的藥敏試驗[J]. 動物醫學進展, 2005, 26(8): 77-79.

[5] 賀路, 左文功, 蔡傳奇, 等. 沙市地區爆發性傳染病病原的研究[J]. 淡水漁業, 1992, 2 (3): 13-15.

[6] 孔佩芳, 蔡完其, 吳建農. 鱉穿孔病的病原研究[J]. 水產學報, 1996, 20(1): 120-124.

[7] 李雄志, 葉永森, 吳育新, 等. 甲魚嗜水氣單胞菌的診斷與病原分離鑒定[J]. 中國水產, 1996, 6(5): 19.

[8] 李清林, 肖克宇, 張達軍, 等. 甲魚赤斑病的診斷與防治[J]. 中國水產, 1996, (2): 19-21.

[9] 郭闖, 朱國強, 王永坤, 等. 14株患病水生動物氣單胞菌屬細菌的分離鑒定與最佳治療藥效篩選試驗[J]. 水產科學, 2003, 22(4): 14-17.

[10] 孫紅祥, 陶永君. 鱉保寧對中華鱉氣單胞疾病的藥效學研究[J]. 水產科學, 2001, 20(4): 1-3.

[11] 吳惠仙, 薛俊增. 鱉池水體中優勢菌的初步研究[J]. 水產科學, 2003, 22(2): 45-47.

[12] 黃印堯, 陳信忠, 林炳玲. 鱉溫和氣單胞菌病[J]. 福建畜牧獸醫, 1995, 4(2): 8-9.

[13] 曲芬, 鐘青, 崔恩博, 等. 不同部位氣單胞菌感染的特點、藥物敏感性及預后[J]. 傳染病信息, 2004, 17(4): 169-171.

[14] 張曉君, 陳翠珍, 何振平, 等. 草魚細菌性爛鰓病的檢驗[J]. 中國農學通報, 1998, 14(1): 45-46.

[15] 李順才, 杜利強, 安瑞永. 水產動物中藥添加劑的作用機理及應用概況[J]. 水利漁業, 2007, 27(6): 102-104.

[16] 呂欣榮, 肖克宇. 中草藥在水產養殖病害防治中的應用現狀[J]. 內陸水產, 2007(9): 29-31.

[17] 溫周瑞, 劉慧集, 駱敏, 等. 中草藥對水產動物免疫作用研究進展[J]. 水利漁業, 2004, 24(2): 1-3.

[18] 趙曉峰, 吳榮書. 玫瑰花綜合利用與其開發前景[J]. 保鮮與加工, 2004, 4(3): 29-30.

[19] 馬猛華, 崔波, 于海峰, 等. 玫瑰花的研究進展[J]. 山東輕工業學院學報, 2008, 12(4): 38-42.

[20] 陳春剛, 韓芬霞. 生物類黃酮的研究與應用綜述[J]. 安徽農業科學, 2006, 34(13): 2949-2951.

[21] 周小琦, 方敏, 宮智勇. 玫瑰花中總黃酮提取工藝及其抗氧化與抑菌作用的研究[J]. 食品科學, 2010, 31(20): 102-105.

[22] 林丹, 郭素華. 木瓜化學成分、藥理作用研究進展[J]. 海峽藥學, 2009, 21(10): 85-87.

[23] 吳虹, 魏偉, 吳成義. 木瓜化學成分及藥理活性的研究[J]. 安徽中醫學院學報, 2004, 23(2): 62-64.

[24] 謝海偉, 文冰. 木瓜藥理成分及產品開發研究進展[J]. 生命科學研究, 2012, 16(1): 79-84.

[25] Janda J M, Abbott S L. Evolving concepts regarding the genus Aeram onas: an expanding Panorama of species, disease presentations and unanswered questions [J]. Clin Infect Dis, 1998, 27(2): 332—344.

[26] 蘇應兵, 鄒桂偉, 袁科平, 等. 斑點叉尾鮰暴發性敗血癥病原的分離與鑒定[J]. 淡水漁業, 2006, 36(5): 27-41.

[27] 胡琳琳, 房文紅, 梁思成, 等. 金魚溫和氣單胞菌的分離鑒定及藥敏試驗[J]. 上海水產大學學報, 2008, 17(3): 286.

[28] 朱越雄, 曹廣力, 刁慧勛, 等. 蟹源溫和氣單胞菌的體外中藥藥敏試驗[J]. 飼料工業, 2007, 17(3): 287.

[29] 李春濤, 張其中, 朱成科, 等. 100種中草藥體外抑殺嗜水氣單胞菌的藥效研究[J]. 淡水漁業, 2012, 42(2): 27-34.

[30] 曾春暉, 楊柯, 林啟云, 等. 廣西藤茶提取物APS體外抗菌作用研究[J]. 中國藥物應用與監測, 2006, 1(6): 36-39.

[31] 李義奎, 王欽茂. 中藥藥理實驗方法學[M]. 上海: 上海科學技術出版社, 1991, 2(6): 286-292.

[32] 韓文瑜, 何昭陽, 劉玉斌. 病原細菌檢驗技術[M]. 長春: 吉林科學技術出版社, 1992, 1(6): 76-78.

[33] 付秀花, 王恬. 中草藥對奶牛乳房炎病原菌的體外抑菌試驗[J]. 動物科學與動物醫學, 2002, 19(11): 23-24.

[34] 俞樹榮. 微生物學和微生物學檢驗[M]. 北京人民衛生出版社, 2002, 2(1): 452-458.

[35] 曹紅峰, 宋靖芳, 李國慶, 等. 中草藥對嗜水氣單胞菌ST-3-3抑菌作用的研究[J]. 中醫藥導報, 2007, 13(5): 86-88.

[36] 羅新, 張其中. 42種中草藥對嗜水氣單胞菌的體外抑菌試驗[J]. 淡水漁業, 2011, 41(3): 58-62.

[37] 張霞, 艾啟俊, 孫寶忠, 等. 秦皮提取物抑菌活性及穩定性研究[J]. 安徽農業科學, 2010, 38(5): 2358-2361.

[38] 白峰, 王文魁, 王廣彪, 等. 22味中草藥對3種奶牛乳腺炎病原菌的體外抑菌試驗[J]. 畜牧獸醫雜志, 2009, 28(5):5-7.

[39] 魏振裝, 鄧秀珍, 黃沙飛, 等. 抗大腸桿菌中草藥小白鼠體內篩選的實驗研究[J]. 中華放射醫學與防護雜志, 1983, 3(3): 21-24.

[40] 趙建榮, 李曉玫. 中草藥復方物質基礎研究的現狀與進展[J]. 中草藥, 2003, 34(11): 963-966.

[41] 梁利國, 邴旭文, 張曉君, 等. 18種中草藥煎液對溫和氣單胞菌的抑、殺菌效果[J]. 淡水漁業, 2010, 40(1): 66-69.

[42] 李笑春, 黃建國, 崔敏. 三種中草藥復方提取物的體外抑菌實驗[J]. 甘肅畜牧獸醫, 2006, 1(2): 11-13.

[43] 彭金菊, 馬驛, 梁淑鋆, 等. 30種中藥及其復方對溫和氣單胞菌的抗菌作用[J]. 廣東海洋大學學報, 2009, 29(6): 42-45.

[44] 何愛華, 張曦, 陶琳麗, 等. 6種中草藥對4種淡水魚致病菌體外抑菌作用的研究[J]. 南方水產科學, 2011, 7(2): 73-76.

[45] 趙曉峰, 吳榮書. 玫瑰花綜合利用與其開發前景[J]. 保鮮與加工, 2004, 4(3): 29-30.

[46] 馬猛華, 崔波, 于海峰, 等. 玫瑰花的研究進展[J]. 山東輕工業學院學報, 2008, 12(4): 38-42.

[47] 陳春剛, 韓芬霞. 生物類黃酮的研究與應用綜述[J]. 安徽農業科學, 2006, 34(13): 2949-2951.

[48] 周小琦, 方敏, 宮智勇.玫瑰花中總黃酮提取工藝及其抗氧化與抑菌作用的研究[J]. 食品科學, 2010, 31(20): 102-105.

[49] 林丹, 郭素華. 木瓜化學成分、藥理作用研究進展[J]. 海峽藥學, 2009, 21(10): 85-87.

[50] 吳虹, 魏偉, 吳成義. 木瓜化學成分及藥理活性的研究[J]. 安徽中醫學院學報, 2004, 23(2): 62-64.

[51] 謝海偉, 文冰. 木瓜藥理成分及產品開發研究進展[J]. 生命科學研究, 2012, 16(1): 79-84.

[52] 石章銷, 鄭曙明, 崔秋芳. 正交試驗優選訶子醇提取工藝研究[J]. 河北漁業, 2007, 2(6): 11-13.

[53] 李順才, 杜利強, 安瑞永. 水產動物中藥添加劑的作用機理及應用概況[J]. 水利漁業, 2007, 27(6): 102-104.

高校學術論文網提供專業的碩士畢業論文寫作、博士論文寫作發表、碩士論文寫作發表、SCI論文寫作發表、職稱論文寫作發表、英文論文潤色的服務網站,多年來,憑借優秀的服務和聲譽贏得了社會的廣泛認可和好評,為畢業生解決寫論文的煩惱

高校學術論文網提供專業的碩士畢業論文寫作、博士論文寫作發表、碩士論文寫作發表、SCI論文寫作發表、職稱論文寫作發表、英文論文潤色的服務網站,多年來,憑借優秀的服務和聲譽贏得了社會的廣泛認可和好評,為畢業生解決寫論文的煩惱

上一篇:淺究平面設計中的錯視藝術

下一篇:雞舍環境智能監控系統設計